□黄玉锌 文/图

度尾镇东山寺传始建于隋,旧称“棲云窝”。唐代,正觉祖师在此留有遗迹。晚唐诗人郑良士有诗《棲云精舍》云:“三邑平分万仞峰,峰头禅室瞰寒空。喷烟一带香泉白,倚雪千根好树红。宿客语来岩谷应,真僧游去虎狼同。不堪怅望吟诗石,藓碧苔青桧影中。”后几经扩修,直至明朝时,随着“东山四园”郑纪等人声名鹊起,东山寺成了明代著名的书院,“仙游第一书院”美名由此而来。

东山寺历史悠久,现存流传在世的古代摩崖石刻仅有3处,古碑刻5块,兹梳理如下,以飨读者。

一、“第一山”。相传为宋理学家朱熹来此讲学时所书。原迹已毁,此为后人仿刻。

二、“入三摩地”,落款“万历癸未年(1583年)重兴岩,石梅等立,越世教官郑起潜汉卿书”。“入三摩地”乃佛教的专用词语,指的是通过修行和冥想进入到深度的禅定境地。

三、“宜春寿光”,“塔志”,落款“石梅南江”。

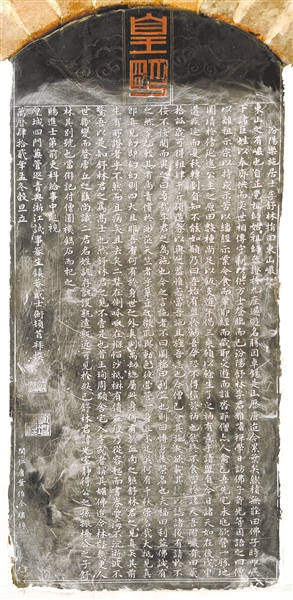

四、《汾阳乐施居士李舒林捐田东山岩记碑》:汾阳乐施居士李舒林捐田东山岩记。东山之有岩也,自正觉祖师始。祖师参证于九座,遍游名胜,因卓锡是山。历唐迨今累叶矣,然积无庄田,佛子时叩岩下诸巨姓,以奉斋供,而奕世相传,守刹以供方士登临而已。汾阳舒林李君雅嗜禅学,日访佛子寿光等。因语之曰:“僧以离祖示宗,以持戒示苦,以翻经示业。令食而荤耶,经而藏耶,交游而杂沓耶?僧亦人尔已。吾先宅未兆,欲营一胜地,图请于傍延远公主之原田数种,尚足以饭支遁半偈三乘愿,以余生了之,衲有意乎?请盟自今日,诸天如在。”后戊申遘疾,延而夏秋转剧,自知不能如愿,乃曰:“吾始有盟于衲,吾今恐不得信于衲也。然终不食言于诸天。吾附岩有田贰拾亩,岁可得租肆千斤,须造券以与之,葢惟若当吾施,且旌吾志也。”今僧已食其施矣。欲载其说以志诸后,有请于不佞,不佞阅而异之。曰:“卓哉,李君之为施也。今之言施者,不曰图福田利益也,则曰慱身后荣名也。夫福田利益,佛诚有之,然业已轻其有,尚责偿于缈茫天竺者乎?箪豆之微,耴与动色,彼营营一身且不足矣,何有千秋荣名哉?大抵见真即真,见幻即幻,幻则四大且非,吾有何有于身世之外?真则万劫总属此身,何有于血肉之躯,舒林君之见真矣,其前生有所证者乎?不然,而且病矣且去矣。二婺在侧,呱呱在褓,恒沙之树有债在彼,乃从容起而书券,爱海不沉,逝波不惊。吾以是知舒林君之为高士也。然舒林君之见不啻是也?昔王珣、周颙舍宅入寺,或者诮其媚佛。迨今林壑几更,人世几变,而登虎丘之巅,尚识二君名姓,孰存孰没,孰远孰近,可见于此已。舒林君,讳光室,静得公之孙,振桥公之子,舒林其别号也。当并付僧,圆机镌石而祀之。”赐进士第前吏科给事中、巡视皇城四门兼管巡青、典浙江试事、眷生、镇菴戴士衡顿首拜撰。万历肆拾贰年(1614 年)孟冬谷旦立,闽仁唐叶伯全绣梓。(注:戴士衡,字章尹,莆田人。万历十七年(1589)进士,授江西新建知县,擢吏科给事中。天启中,赠太仆少卿。)

五、《东山棲云窝郑氏香灯田纪迹碑》:东山棲云窝,郑氏香灯田纪积。仙之西棲云窝者,唐禅师正觉公遗址也。其下为坪峰郑氏,郑之先九世祖坦,号称长者,多修善果。祷座峰有应,克生佛传公,遂就其地而更修之,岿然宝刹矣,并奉理学开莆唐五官中郎将庄公、宋乾道状元侨公于左,而招僧崇祀焉,斯檀樾功德所由昉,自郑也。

在明嘉靖朝,有龙田公者,以明经应岁进士选,司教东莞嘉祥,造士有声,无异昔贤教湖洲。时因念其曾大父坦公遗意,捐余金,绍先业,而光大之。洎孙天箕,偕男兆威、兆明,念岩宇郁苍,与郑氏先后孝思不可或委诸荊莽也。天启中,捐附岩清字号田五亩五分,并相厥壤符上,上通泉流可田者,歌载柞载芟,㠯广之为香灯需,谓西来祖永弗替也,实即郑氏孝思永弗匮也。乃偕僧如丰,乞余言以纪之。夫今之持钵诵皈依者,知有糊口事耳,其施捨擅樾侈功德者,间多徼冥福,倿佛懴耳。又其卑者,毋论。今郑氏乃以仁孝之思,寄之棲云间,而住持棲云者乃能为成厥志焉,是以大道佛教通而为一也。则郑氏之孝思不可忘,而郑之香灯田其又不可缺耶。予时方㠯柱下史读礼家居,白云之思晨夕,瀝肰闻栖云窝郑氏遗事,心实义之,且谓可以起其教也,爰笔数言,以丹厥石云时。顺治辛卯年(1651年)季秋之吉,赐御进士出身文林郎、奉勅巡按直隶、督理长蔖盐课兼河道驿传辖山东河南开归彰卫等处湖广道监察御史、前刑部尚书郎七克居士柯士芳 顿首拜撰。壬辰朱夏钟山无碍成和南篆并书。(注:柯士芳是明朝进士,莆田县人。先后任刑部郎中、湖广道监察御史,通政使司右参议、河南按察使司佥事等职。)

六、《东山岩源流碑》:东山棲云窝,古刹也。唐正觉禅师卓锡于此,庭中有古桂,传为隋根,是唐以前即有,幽棲之所矣。历宋迄明,坪峰郑氏修其遗址。国朝康熙间僧募金重构,以旧基之隘也,易坐向而扩大之刹遂屡螘。形家谓山局逼小,基不宜扩,坐向易则廉贞火见,故螘。僧欲复古而无力,每数十年修葺其敝而已。山前旧有文昌阁,锦水余氏建也。乾隆五十六年(1791年)阁圮,迁六星像于刹之右厢。道光壬辰(1832年)夏月,余读书来此,谓帝君弗宜偏坐,须特殿焉,且栋宇疏漏,僧请募修,许之。是秋余与乡荐上公车,次年归里,刹之两廊被风雨颓矣,因向乐善者募之,并余自舍计得白金一千两百两,鸠工搜掘古址,得乙辛坐向,饬材筑堵,中为释迦宝殿,左厢置李施主像,右厢置释宗支牌,露其庭,亚其垣,以面朝山而纳爽气焉,右建殿崇祀文昌神像,四房两轩可读书处,左搆堂复郑檀越位,廊上为禅榻,廊下为香积厨,刹右翼低处盖小屋,以息耕傭。兴工于乙未(1835年)二月至丙申十二月乃竣。于今殿宇岿然,佛相塑金,帝容施采,丹楹画桷,粉壁黝墙,钟鼓之器焕然更新,诸乐善者履斯地,喜所捨不落于空,余亦幸所建可垂于久也。道光十七年(1837年)丁酉岁正月上元日,本里举人吴登青记,郡诸生李清芬书,莆田集贤堂泐。(注:吴登青,清中后期,省试举人,度尾潭边人。)

七、《陈先才乐捐粮田碑》:善化里井头玉井宫人、信士陈先才乐捐户粮田壹亩柒分正,应六坵坐在东宅龙隔边落付东山岩以为香火之需,是为志。大清光绪三十年(1871年)正月吉日立。

八、《郭国侑捐地碑》:兴贤里南潮村郭国侑、国田、科郎、斗郎兄弟等喜题頼字比田应二亩七分六厘三毫正,并楼厝一座,坐东山頼寺村落。今为东山岩佛圣香火之需,祈求全家世世老幼康安,子孙昌盛富贵永远。大清宣统元年(1909年)王春立,弟子郭国侑兄弟仝敬题。

从以上已发掘的历代摩崖石刻、碑刻里,可以清晰地照见东山岩千年的历程和正觉禅师的足迹。这些石刻经社会各界热心人士和文史爱好者的努力得以保护和传承,难能可贵。此行考察得到陈震辉老师、吴国柱、余洪森、王明森、游心华诸同仁现场指导及古文断句、校勘,在此一并致谢。

图为石碑。