□黄玉锌 文/图

从唐至清,仙游籍进士约有七百余人,而在长达近300年的清朝历史中,满打满算仅有17人,“潘老爷”潘渭春便是其中之一。

据《印江县志》《南安县志》《漳州府志》《清·道光朝实录》等均对潘渭春有所记载,《仙溪名人录》更是对“潘老爷”的身世作了详尽的记录:“潘渭春(1796年-1868年),字宇德,号璜浦,香田里三十坵(今郊尾镇长安村)人。年轻时进入府学,获授国子监学之职。清道光十一年(1831年),渭春乡试中举,被授职东河知县,道光二十四年(1844年)登进士第,授补印江知县之职。渭春为官清廉,外柔内刚,不避权势,不受私贿,除养廉银外毫厘不取。对待庶民百姓,善于以礼相待,以理晓之,深得边民信赖,使边疆社会安定,生产得以发展。道光二十八年(1848年)渭春因母老,告养还乡。其母去世后,家财遭盗贼劫掠一空,只得携眷流落他乡。平定贼盗后,县人因渭春德高望重聘请其为县城金石书院掌教。同治三年(1864年)渭春受任漳州府学教授,兼理左堂鉴院丹芝书院。当时,漳州发生骚乱,州府及民房被毁。渭春倡导重修府学明伦堂,使府学及衙署焕然一新。他悉心教育,积劳成疾,于同治七年(1868年)五月病故,葬于枫亭汀墘烛台山麓,同科进士林锡赓为其撰写墓志铭。”

潘渭春为官清廉,深得民心,有口皆碑。在职时清正廉洁、戍守边疆、谋求发展,被后人赞为“一代廉吏”。致仕后,同样为家乡奉献一生,如首倡联合九宫社建造凤山宫,为家乡筑坝引水等,不愧“潘老爷”之名。

“潘老爷”故里位于仙游郊尾镇长安村。厝尾旗杆厝是“潘老爷”潘渭春的出生地,屋前立有4对旗杆石,屋内悬挂着一块落款为“皇清御赐,会试第一百一十九名,殿试第十九名进士”的“进士”匾额和一块落款为“钦命兵部侍郎兼都察院右副都御史、巡抚福建等处地方提督军务王懿德题请为,敕赐太安人、锡封太安人、三代同堂、八十四寿母诞辰立,咸丰元年(1851年)岁次辛亥腊月给”的“七叶衍祥”匾额(七叶指七代,“七叶衍祥”的由来与清王朝高度提倡敬老有关)。还有三副寓意深远的对联,记录着潘氏的家风家训:“积金积玉不如读书教子,宽田宽地莫若宽量待人”;“心术不可得罪于天地,言行要留好样与子孙”;“耀祖宗一脉真传克勤克俭,教子孙两行正路惟读惟耕”。在距旗杆厝东边百米处,有一栋二座厝,据说这是“潘老爷”归隐后自己建造的居所。这两栋均为清道光年间建造的清式土木结构二座厝,设有中门、偏门、正堂、天井、下厅和东西厢房、左右护厝,布局严谨。

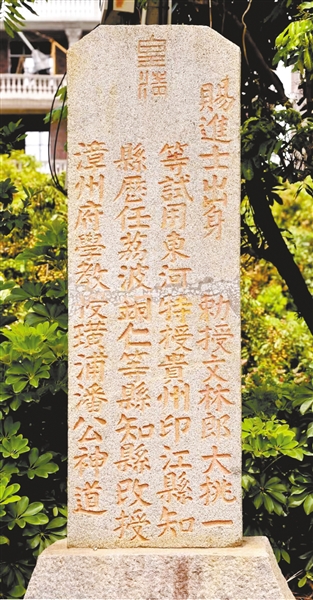

潘渭春逝世后,原葬于枫亭汀墘烛台山麓,现墓为后人迁回的,墓碑上亦有相关记载。而他的神道碑,因历史原因被移至郊尾林角村东山宫旁,上刻有“皇清赐进士出身,勒授文林郎大挑一等试用东河,特授贵州印江县知县,历任荔波铜仁等县知县,改授漳州府学教授,璜浦潘公神道”。

据说“潘老爷”在仙游县城金石书院(今仙游一中)掌教时,有两位得意门生。一位是亲侄潘经文,举人出身,精通书法。盖尾仙潭木兰溪一处石刻“仙谿砥柱,道光辛丑年(1841 年),小藻潘经文”,即为他所书。另一位是清代著名良臣、诗人、书法家刘章天,官至礼部精膳司主管,著有《慕凤岩诗集》。

附:王懿德(1798—1861),字绍甫,号春岩,又号雨坡,清河南祥符县(今开封市西郊乡)人。道光三年(1823)中进士,咸丰元年(1851)五月任福建巡抚,兼署闽浙总督。咸丰四年(1854)正月,实授闽浙总督。咸丰十年(1860),因病,王懿德疏请开缺,告老还乡居开封城内南羊市街路东。著有奏疏诗文集若干卷。咸丰十一年(1861)卒。诏赐祭葬,葬于开封城东王坟,谥“靖毅”。咸丰十一年祀乡贤祠。

图为潘渭春神道碑。