山清水秀

“隔壁村”

枪楼

凉亭

戏水

水潭

□黄志敏 文/图

重回故里 置身仙境

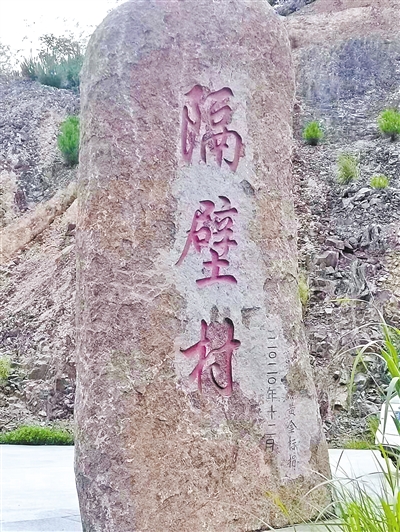

近日得闲,忽想起,多年未回祖地——石苍乡隔壁村,便驱车沿甬莞高速而去,不足40分钟,路边现一块大石,上刻有“隔壁村”三个大字。因事先有约,堂叔、堂哥等早已村头等候,茶过三巡,一行人在村里边聊边看,家乡已是旧貌换新颜,贺知章“离别家乡岁月多,近来人事半消磨”的诗句由心而起。

忆起儿时,每当暑假返乡,必去小溪上游,一个叫做坝头里的深水潭,那是儿时结伴游水的好去处。一路疾步,越往里走,心情越发豁然,只见一条曲径,安有生态栏杆,地上铺着小石子,溪两岸大片竹林随风摇曳,阵阵凉风夹着竹香迎面扑来。不一会儿,就来到了水潭边,景色比儿时所见更是锦上添花,白花花的瀑布射入潭中,潭水清澈如镜。潭边伫立着一座构建独特的小亭子,亭旁的竹林、松树彼此融为一体,宛如一幅名家的山水画。几位年轻男女在溪里戏水,似乎流连忘返。乡亲们说,一到夏天,几乎每天都有人来这里游玩避暑。看此景,笔者心生一联:“清风摇竹潭印日,逸气挺松泉击石”。显然,这么美的景色,虽说是大自然赋予的,但也离不开村干部带领乡亲们精心呵护打造,以及各级政府的经济支持。

一直以来,家乡有这么一条小溪横贯小村,我引以为豪。她不仅养育了父老乡亲,更增添了整座村庄的美色。这个行政村的总面积仅为6.24平方公里,除了少得可怜的195亩耕地,养育这819人,其余都是海拔460米以上的9500亩植被繁茂的大山。一片片望不到头的森林拥抱着这个小山村,形成山清水秀、气候宜居的世外桃源。近十几年来,随着环城快车道开到村头,进村修建水泥路,天堑变坦途。行政村辖区内两个自然村——黄姓汉族隔壁自然村与兰姓畲族新田自然村,随着经济的发展,很多人家在城里买房、买车,但照样在家乡宅基地修建新房,过着“冬住城里,夏居山里”的宜居生活。

沿小溪顺流而下,村尾又是一番独特的人文景观。一座占地两百平方米,高五层楼的四方形土坯枪楼与溪对岸的十几幢别墅遥相呼应。这座跨越了两个世纪的枪楼,历经岁月的洗礼,却见证着那段曾经土匪抢掠的历史。在那样的年代,一旦土匪出入,村民们奔走相告,带上衣物粮食和猎枪躲进枪楼,以保生命安全。枪楼旁有一片全民健身场地,形成新旧历史的对比。保护枪楼,乡亲功不可没!

此时,感慨万千,这座虽名不见经传的县级偏远村,如今能留下如此完美的生态美景,引来多方游客,来之不易。

独特村名 流传由来

时近午时,一群来自县城的游客正席地而坐,吃着自带的食物。问及他们为何来此游玩,有人说,这里山清水秀,有人说,这里气候凉爽,但最让笔者感兴趣的“这个村为什么叫做‘隔壁村’”?

这可是全国独一无二的村名了!其实,大家知道隔壁不是名词,是个状词,那么这个村名是怎么由来的呢?其中流传着一个美丽的历史故事。

隔壁村姓黄,从有文字查起,可追溯至康熙初年。不提从东汉三国黄道隆弃官入闽2100多年,单提360多年前,有一位名叫黄景明的牧童于书峰乡四黄村,流落石立顶厝为林姓财主放牛,其为人忠厚勤劳,深得财主器重,长大后财主帮其成家,并在山里为其选地盖房。大山之中无平地可耕,勤劳的黄景明四处找地,数日后终在离住地七华里左右的河边找到一处可耕种水稻的开阔地,从此辛勤耕耘,衣食无忧。

一日,耕作至午时,欲回家吃饭,路过一房子见一挑油货郎卖油,想起家里油将用尽,便上前问说:家中银两没有,用地瓜换油,换否?卖油回:两斗换一斤油,但要看路程近不近,太远了挑不动。黄景明说:很近,就在隔壁。当下说好换四斤油,卖油郎挑起担子就跟上。

这一走,一刻钟过去了,绕了两道弯,卖油郎心里纳闷,不是说就在隔壁吗?可能是山里人走惯这山路不觉远,又跟其走了大约两里地,挑油郎挑不动油了,歇下来,开口便骂:你说就在隔壁,我才跟你过来,这都走了四里地还没到,你这不是骗人吗?黄景明看他发火,便和他理论:我问你,你来的路上有看到房子吗?挑油郎回道:那倒没有。黄景明继续说:这就对了,房子和房子之间我们就叫隔壁。你若是不换也就作罢。卖油郎说不过,再问道:你说实话,到底还有几里地?黄回道:三里。卖油郎盘算着,已经走了大半路程,若是不去,生意又没有做成,干脆一咬牙跟去了。

最后跟到一个小山头,终于见到黄景明的山野木屋,黄景明抱出两袋地瓜,却见卖油郎已瘫坐在地,动弹不得。心地善良的黄景明忙叫妻子拿出水来给他喝,心想也是自己不对,这么随口一说就在隔壁,人家城里的货郎哪有这个概念,实在过意不去,便留卖油郎在家里好饭好菜招待。因为下午他又要去田里干活,干脆替货郎把换下的地瓜挑到来时的地方,这下可把卖油郎感动了。临别时,握着黄景明的手,风趣地说:隔壁是好人,隔壁是好人呐。这件事通过卖油郎传出后,一传十,十传百,黄景明的住地也就真叫成了隔壁。而随着黄景明的子孙繁衍至今已是第十八代,两百多户,形成了一个村落,就叫隔壁村。他便是隔壁村的开宗始祖。这个故事虽然当代隔壁人所知无几,但村名却一直流传至今。

讲罢故事,已是午饭时分,亲人杀鸡宰鸭,好不丰盛。道别时,猛抬头,远山近岭在阳光下,竹林、松林与满山的野山花交相辉映,不由从心底赞一声:大美隔壁,怎让人不恋她!