□陈震辉 文/图

2月17日,仙游一中举行“金石书院”启用仪式。此次启用的书院为仿古外观建筑,重现清代仙游“金石书院”的历史面貌。

乾隆十四年(1749年),致仕廉吏黄庆云等人书呈仙游知县陈兴祚,请求建立“金石书院”,知县陈兴祚慨然应允。

“金石书院”选址在县城东北隅的金石山,宋龙图阁待制傅楫曾在此读书,他的老师陈襄称赞他:“元通,金石人也”,“金石山”因此得名。“金石山”原就建有供奉朱熹的“紫阳朱子祠”和供奉吕洞宾的学祠“仙宫”,后来又有了“明德堂”、“文昌阁”和“文魁阁”等学祠建筑。山上有10余棵古松树,身处其中静幽爽凉。登上山巅的文魁阁,可以一览县城全貌,亦可远眺兰溪风光和南边的笔架山。

乾隆十四年(1749年),当年风调雨顺,粮食丰收。“常平仓”义田租谷亦为丰厚,知县陈兴祚以租谷折价货币,购买建筑材料并聘请工匠,在金石山山麓建立讲堂5间,学舍28间,左右分布宿舍、厨房和浴室等。讲堂前面建有回照厅,大门开在西边。讲堂后是紫阳祠,再后是报功祠。书院规模宏大,建筑体量惊人,整体气势恢宏。建造书院的地皮,由当时县城富户兼慈善家徐万卷和徐光叔侄捐赠。

“金石书院”建成后,以“常平仓”义田租谷作为基金,每年拨出租谷484石(1石等于100斤)用以支付书院运营:春秋两季祭祀朱熹用谷20石、教师酬金160石、教师膳食费、过节费、交通费、请工费和佣人膳食费共40石、学生学杂费共240石、门房工资8石、厨师工资8石、小工工资8石。“常平仓”是政府调节粮价、备荒救济而设立的粮仓,可见“金石书院”是由政府全额拨款运营的官办书院。乾隆十八年(1753年),云南弥勒州知州徐光再次捐出租田62亩1厘9毫,每年出产上等稻谷57石6斗8升,用以补贴金石书院开销。

金石书院生源广泛,凡聪颖好学者皆可录取。其中不乏经济困顿者,书院会以勤工俭学的名义补助。比如,在书院祭孔典礼活动中聘请他们当“赞礼生”,每年付给的酬劳费多达36石谷。至于贫困生和孤儿生,书院额外拨给夏、冬衣服补贴费,每年合48石谷。

康熙四十八年(1709年)后,仙游县学每年招收20名仙游籍童生;雍正二年(1723年)后,兴化府学每年招收5名仙游籍童生。对于康、雍、乾盛世不断膨胀的仙游人口而言,每年区区25名的官学名额无疑杯水车薪。于是,各种官、私书院纷纷兴起,成为高不可攀的官学的极大补充。“金石书院”每年招收40名学生,那些落选官学的优秀学子得以有机会继续进修,这是教育惠民政策的绝大利好,它有力地推动了清代仙游大众教育的发展。

“金石书院”学规完备、管理严格,并不输于官学。每月课程分为三期,即每旬一期。在一个10天的上课周期内,上课9天,然后放假1天,称为“旬假”。学生在学期间,每年每人发放6石谷,按月准时发送不得延宕。这项严格的制度,从最大程度上保证了学生专注求学。

乾隆二十一年(1756年),知县贾凝吉(1756-1758年在任)模仿国学设立“内舍生”,即优秀生。评出的优秀生名单送交山长(书院院长)保管,并适当奖励他们。假如学生不放旬假,每天都在书馆内读书,山长可将名单送交县衙,每人加发全勤奖励金400文以示鼓励。每月中旬是“官课”,知县会亲自到书院考核学生阶段学业情况。考试试卷由山长密封,并亲自送呈知县评阅。考试成绩评为优秀者,书院会奖励他们纸、笔等学习用品。

乾隆十九年(1754年),巡抚陈宏谋(1696-1771年)为仙游“金石书院”颁发各种书籍,共42部又9种共180本,极大丰富了“金石书院”的图书馆藏。陈宏谋是著名的思想家,一生著作丰厚,《五种遗规》是其代表作,影响很大。陈宏谋颁发的书籍多是儒家经典著作,如《朱子文集》《朱子语类》和《朱子学的》等,是“四书”“五经”之外的重要补充。金石书院以儒家典籍作为书院主要教材,是对生徒进行思想道德教育的重要方式之一。这些书籍也是金石书院“自修学程”的重要载体,通过大量而广泛的课外阅读,培养人格、德性、操守和修养,提高学生的内在素质和综合素养。

金石书院虽然始建于乾隆十四年(1749年),但早在宋、明时期金石山就建有学堂了。宋龙图阁待制傅楫曾在金石山师从陈襄,说明当时便建有私人性质的学堂。明代邑绅唐大章是南明兵部尚书唐显悦的父亲,他精研儒家经典,著有《大学原本阐义》等书,曾倡修文庙,劝立义仓、修石马桥,在仙游历史上影响甚大,他与名士陈濂在金石山建“明德堂”授徒二十多年。

金石山因其高显,环境优美,县志赞其“登奎星阁而望,则荔荫松蔼、烟雨迷离,衢巷舂,书声相闻。而仙署莳花,来者与父老课问桑麻,又雍如也。”宋代得名后,有好事者刻以石篆“敲金戛石。”这个成语源自唐代韩愈的《代张籍与李浙东书》,形容金石之声清脆而悦耳悠扬,用以比喻诗文铿锵有力节奏和谐,成为历代仙游学子励志的座右铭。

也因此,历代皆有致仕官员和名士喜欢在此寓居、讲学、著作、行吟。明代成化年间,原博罗知县张炫在金石山上结茅为屋,自号“金石翁”,并在八十岁时撰写《金石遗音集》十卷。明代尚书郑纪致仕后寓居仙游县城,他经常登临金石山,曾赋有一诗:“载酒临金石,登高逸兴开。闲穿松下屐,拼醉菊前杯。城飚吹花去,山云带雨来。何须寻海外,此地即蓬莱。”康熙年间,诸生陈树玉亦赋有《晚步金石山仙宫看松感怀》一诗:“秋声松杪发,坐吁意如何。炊晚僧归定,天寒鸟入窼。尘劳如勘破,幻妄自消磨。萧瑟惊涛沸,苍凉暮色多。”名宦和隐士的垂青与诗文,极大推进了金石山的地位。

乾隆十四年(1749年),也正是陈兴祚开始兴建金石书院那年,他邀请同年进士、江苏常州人、原射洪县知县庄大椿(1689-1751)来仙游总编《仙游县志》。该版《仙游县志》最后只完成了36卷,但是为乾隆三十六年叶和侃53卷本的《仙游县志》奠定了基础。在这部伟大的志书中,《学校志》占据了共4卷8章的篇幅,充分体现了志书对仙游教育的重视和张扬。关于金石书院的介绍,志书不吝词汇,详尽叙述了书院的历史、制度、管理等要义。

道光四年(1824年),知县杜绍祁再次重修并扩建金石书院。清代福州儒学家陈寿祺撰写《重修仙游金石书院记》一文,由清代莆田书法家郭尚先书写碑文。当时共募到善款6200多两白银,其中最大的捐赠者被朝廷授予立坊表彰的荣誉,这就是道光四年(1824年)的郊尾沙溪杨氏父子“乐善好施”坊和道光五年(1825年)仙游东门的“乐善好施”坊。两座“好善乐施”坊揭示了清代仙游金石书院“官办商助”的性质,它大量接受社会善款,并且运行相当良好,当时的金石书院应该是具有相当大的社会影响力,当为仙游书院之首。

据民国徐鲤九《九鲤湖志》载:“(光绪乙卯年举人王福善)学宗程朱,议论一出于正,主教金石书院,造士尤众。”王福善是榜头竹庄人,他曾任教于金石书院,桃李满天下。可见,就是到了光绪末年,金石书院仍然是仙游最重要的教育机构之一。

光绪二十八年(1902年),金石书院(1749-1902年)在创办153年之后终于结束了其历史使命。清政府将之改造为新式学堂---“仙游官立金石小学堂”,这是仙游新学的滥觞,也是如今“仙游第一中学”的发端。

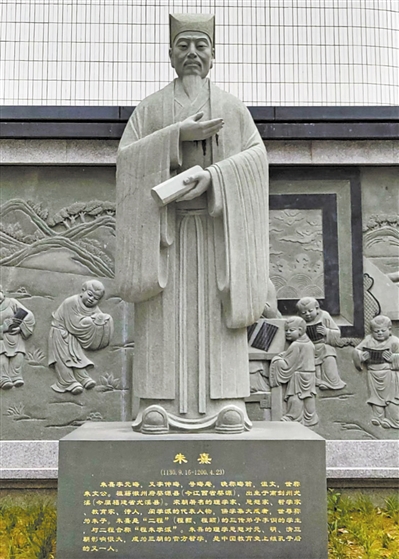

图为朱熹石雕。