摩崖石刻 黄玉锌 摄

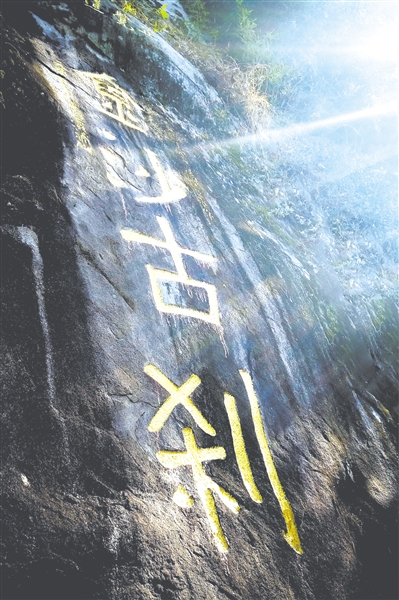

金沙古刹 游心华 摄

□黄玉锌

“狮子岩狮子撒尿”是载入民国《仙游乡土志》的“仙邑诸胜景”之一,令古今游客流连而忘返。

狮子岩位于龙华镇金建村内,俗称“苏子寺”,屹立于狮子山(旧称金峰山)山腰上,历经多次重建扩建,现存面积约1000多平方米。据清乾隆三十六年(1771年)《仙游县志》载:“狮子岩在金沙村之东隅,悬空高挂,峻岭纤回。俯视前峦如一横衣桁。唐武宗时(814-846年),正觉祖师(807-886年)持铁钵、白犬,在此构筑佛刹。山无水,师以柱杖叩击沙石间,须臾泉涌,可供百人汲水。后感应双龙之祥,乃入九座山大建道场,金沙即为其古刹。温陵张瑞图以山势如狮,匾其岩曰‘狮子’。”金沙即古代仙游西南仁德里(今龙华镇)的金沙,地域广袤,涵盖现今的金沙村、金溪村、金建村、金山村以及东岐村。狮子岩寺内墙上挂满了各个历史时期的功德牌。

狮子岩寺上座靠西20米处突兀高耸的“狮子头”处有一摩崖石刻:“狮子岩自唐武宗(公元841年-846年)时,正觉祖师构筑佛刹于此山,无水,师以杖叩石,须臾,泉出,可充百人汲,后往九座山大建道场。此山,其古刹也,由清光绪间上下座坏,由民国十八年(1929年)先建上座,至共和国1957年再建下座,是为记。诸善士建,林镜轩书”。从寺里的功德碑获悉,石刻是1957年题的,详细记录了狮子岩的历史变迁,每一次的修缮都被及时记录。

“狮子头”上还矗立一块石碑,面朝金沙,刻有“石敢当”三字。上方原有一棵千年朴树,因台风侵袭,如今已化作柴薪堆积在寺旁。朴树旁有一小平地,据现任法师释仁介绍,此处原为观景亭,现“亭已不见,亭基犹在”。

狮子岩下座右侧是一条通往金沙的古道,有100米长的石阶依然完整保存,后面的已被“巨尾桉”机耕道毁坏。若步行从古道上来,接近狮子岩,首先映入眼帘的是一大块悬崖,上刻:“金沙古刹”,右款“至正丁卯年住僧智广作”(疑为后人伪作或补作),左款“天启甲子(1624年)夏□图汉补砌”,顶款“正觉遗风”。再往寺走,又有一方摩崖石刻,刻:“唐朝僧正觉在此金峰宿,杖引玉泉,清各乎天竹国□白”。

再过去,靠近寺右有一穴石岩泉(即杖叩泉),俗称“狮子撒尿”泉,上有石刻:“杖叩石泉”,传说正觉禅师以孰赐杖敲石隙涌出的一股清泉,可供百人饮用。石泉的上方,盘旋石径往西30米处,即古亭旁,亦有一处泉眼,传说为“白驹着火故事”中正觉赐杖救白驹而敲出的神奇泉眼,僧淑仁有诗赞颂这奇妙的景象。

狮子岩寺内存有一对清代精美石鼓,还有本土画家杨清坤(已故)与他人合作的壁画,颇为壮观。杨清坤本为农民画家,曾在浙江美术学院深造,得遇莆田“画坛三杰”之一的黄羲先生和仙游民间画家张清岩,之后有幸被聘为仰恩大学书画艺术研究室主任,副教授,国家一级美术师。

据载寺内原有一块“狮子岩”匾额,早已失落,未见其真。匾额为明代“四大书法家”之一张瑞图手书。据《仙游乡土志》载:“狮子岩,温陵张瑞图以山势如狮,匾曰狮子岩。”张瑞图(1570年-1644年),字长公、无画,号二水、白毫庵主平等居士等,晋江二十七都下行乡(今晋江市青阳下行乡)人,明代画家、书法家,与董其昌、邢侗、米万钟齐名,有“南张北董”之号。张瑞图的书法奇逸,峻峭劲利、笔势生动,著有《送康侯杨外孙北上七篇》、《卫民祠碑》刻等。张瑞图的山水画效法元代黄公望,苍劲有劲,著有晴雪长松图轴、山水图扇页等。

金沙四村还流传着一句俗语:“苏子作戏”,苏子指狮子岩,意为狮子岩路途险峻、人迹罕至,未经修缮、破旧不堪,难能请到莆仙戏剧团来此演戏。其实,群众创造的俗语并在群众口耳流传,也只是表达了对狮子岩美好的憧憬。而据说,状元郑侨裔孙清代中宪大夫、直隶按司郑远在出仕前曾在此读书,这更为狮子岩增添了历史人文底蕴。

时光荏苒,龙华狮子岩见证了历史的沧桑变迁。它承载着古人的智慧与信仰,也成为后人敬仰与探索的圣地。有些遗迹或许存在时间不长,要么属于清代、民国,要么属于近代,要么系伪造,但其意欲展现的,乃是让狮子岩寺深厚的佛教文化底蕴,让人景仰。