□游心华 文/图

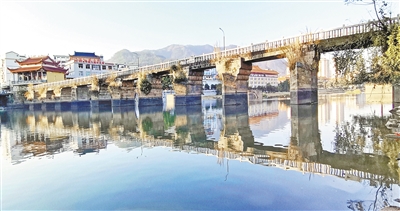

金凤桥,一座承载着八百年风雨沧桑与人文精神的古老桥梁,其历史可追溯至南宋时期。它旧时名为“万安”,亦称“安利”,民间俗称“东渡桥”,雄峙于仙游东三里石鼓山(旧志称此山为县治水口捍门山)之麓。自宋嘉定初年,邑人陈谠命僧守静募众创建以来,这座桥历经多次修葺与重建,数易其名,曾用名包括万安、安利、东渡、卧龙、起龙、登瀛、青龙,最终在乾隆五十九年由知县吴道萱正式定名为“金凤”,同治七年知县李钟霖重修并书碑纪念(详见清《福建通志》卷之八)。

金凤桥之名与初创功臣

金凤桥(又称安利桥)之名,最早见诸于邑人、少卿王迈(1184-1248年)所作《挽崇清陈侍郎五首》诗中:“小试济川手,东西两玉虹。谁知千载计,更在十年中。(原注:公归休十年,作会仙、安利两桥,在 邑东西,甚宏伟,尝与仆言,每旦焚香告天,乞延年以成二桥,缘后果如愿。)砥柱老弥壮,恩波流不穷。向来香一瓣,心事与天通。”诗中所赞誉的“公”,乃宋开国侯崇清陈谠(1134-1221年,字正仲,度尾帽山人),隆兴元年(1163年)进士,官至兵部侍郎。嘉定初年 (1208年),陈谠告老返乡,封清源郡侯,赠通议大夫,享年八十八岁。清《仙游县志》盛赞陈谠“力成安利(金凤桥)、石马二桥,以惠行者”,因此,陈谠堪称金凤桥史上的第一功臣。

金凤桥自宋迄今变迁年表

南宋时期

• 嘉定二年(1209年):陈谠致仕返乡后,命和尚守净募捐建桥,初名“安利桥”,为宋代仙溪(又作蓝溪,今通称木兰溪)三大桥梁(仙溪、石马、安利)之一。桥有十五墩,桥面覆长亭,两侧设木栏杆。(补注:和尚守净,号此庵,南宋高僧,晋江翁氏子,为南岳下十六世,径山宗杲禅师法嗣。释守净住福州西禅寺,一生写过很多诗词,其作品风格简洁而深邃。僧守净乃万安暨金凤桥的奠基人。)

明代时期

• 永乐初年:安利桥遭无名大火焚毁,仅存五座桥墩。

• 成化元年(1465年):十一月,尚书郑纪(1433—1508年,度尾屏山人)偕训导柯添及陈俊民等36人募资,在安利桥旧址重建新桥,历时七年竣工,改名“卧龙桥”,上有亭阁,“如龙卧渊”。

• 成化七年(1471年):六月,卧龙桥告竣,郑纪作《卧龙桥记》。

• 成化八年(1472年):卧龙桥北岸被洪水冲决,知县黄璨(江西弋阳人)接力倡修,完工后请状元柯潜(莆田人)作记。

• 成化十八年(1482年):石墩损坏,知县彭昭(浙江台州人)出面募资修缮加固。

• 弘治四年(1491年):码头被洪水冲决,知县陈文(广东潮州人)募修。据陈迁《仙谿志》记载,桥成后“卧龙夜泊”跻身仙城八大景观之一,桥下舟船云集,颇为繁荣。

• 弘治十三年(1500年):北岸坍塌。

• 弘治十四年(1501年 ):四月,郑纪作《卧龙桥又记》(该文收录于《东园文集》),志称《重修青龙桥记》。

• 弘治十六年(1503年):兴化知府陈效(南陵人)命知事何滔(新淦人)重修,改名“青龙桥”,桥上构亭,供人休憩。学士黄澜(号壶阴,莆田人,弘治癸丑进士)作记,并泐石立碑“兴化府知事何侯爱民父母惠政碑”。

• 正德十六年(152 1年):知县萧弘鲁(庐陵人)重修,经兴化知府冯驯(岳池人,正德中进士。冯驯守兴化,民谣曰:冯太守来何迟,胥吏瘠,百姓肥。)同意,用税银充作修造费用,新增十二条石梁及新桥亭。

• 隆庆四年(1570年):知县关玉成(字少抑,号念斋,广东南海人,素有“爱民父母”盛名,仙民立碑“颂曰:廉以律己,惠以爱民,植僵振坠,百度俱新,千载仰德,勒兹贞珉”)重修,改名“起龙”,尚书陈经邦为之撰记。桥碑今遗落于东门双桥村。

• 万历二十年(1592年):知县周铎(南昌人)重建,命功建里总干郭初泉率十三里人士募义,将桥移建于上流数十丈,设十八门,改号“登瀛”,北岸筑高阁塑龙王像,南岸盖阁崇祀天妃(即今鲤南镇玉塔村桥头天后宫)。

• 万历四十年(1612年):署县事郡推殷宗器(徽州府歙县人)捐俸修造,撤换危址,换地定基,用巨石、大木为梁,设十四门,南北四门沿用原石。

• 天启二年(1622年):知县萧麐(庐陵人)改建,将桥移建于灵陂之上(今仙港大桥上游百米处),因溪势广阔,建东桥“金凤”、南桥“青龙”,中筑大墩,构八角巍楼,祀梓潼帝君;后崇祯年间,金凤桥因泥沙堵塞、青龙桥遭大水冲塌而渐废 。

清代时期

• 康熙四年(1665年):邑人、兵部侍郎唐显悦、郑燠(侯官人,举人)、义民陈钦贤各捐资造船摆渡,留有渡船码头遗址,志载:“青龙渡”设渡船一只,后梁氏倡义置租,春夏设船、秋冬设渡。

• 康熙四十一年(1702年):泉绅施韬(官至都督)在青龙桥之下另建东渡桥,因先前三桥已毁,仍沿用“金凤桥”之名。(施韬捐建青龙桥碑现存于东门施公宗祠)

• 雍正八年(1730年):邑绅徐万安兄弟筹资重建,桥为石头梁式结构,共 10墩11孔,桥墩呈船形,全长218米、高7.2米、宽2.3米。

• 乾隆五十五年庚戌(1790年):九月,仙游县事吴道萱(岭南人,今广西横县)倡议重修 ,陈希紫兄弟、徐万安后嗣及众多绅士筹资助役,不到一年建成,计用银四千五百两,桥设十二拱,东首建观音亭,两岸铺石路(即今址北岸鲤城宝峰村,南岸鲤南下楼村)。

• 乾隆五十九年甲寅(1794年):知县吴道萱撰《金凤桥碑记》中详述桥名缘由,正式定名为“金凤桥”。

• 同治七年(1868年):仙游县事李锺霖(北京大兴人)重修,勒石“金凤桥”。

• 光绪二十九年癸卯(1903年):里民刘飞鸿、刘锦龙等人倡修,刘鹤龄、刘汝梅、林樑材等人募资重修桥脚三墩,前后历时十年完工,工程督造游嘉荫。

民国时期

• 民国六年丁巳(1917年):邑民泐石立碑记载清末修建金凤桥功德主芳名,泐石署名:林庆恕、陈协郎、方焕郎。此碑现存金凤桥北岸桥头。

现代时期

• 1996年:县交通部门在金凤桥上游百米处增建钢筋混凝土大桥,命名“金凤大桥”,县委常委陈金敏题碑。

• 2019年:金凤大桥因运行23年后沦为危桥被撤除,原址改建新大桥以连接木兰大道,开工日期:6月5日。

• 2021年:4月23日,新建大桥建成竣工。