兴山村宋代莲花碑

九座寺放生池石碑

□陈辉震 文/图

莲花,在佛教文化中被赋予纯净、吉祥与美好的象征意义。宋代时期,佛教盛行,受此影响,莲花图案常被精心雕刻于石碑、摩崖石刻之上,既表达了对佛法的虔诚信仰与尊崇,也寄托着人们对美好生活的深切期许。同时,莲花“出淤泥而不染”的高洁品质,也被视为高尚品德的象征,将其用于石碑雕刻,亦有彰显碑主或纪念对象德行高洁之意。近年来,笔者在实地田野调查过程中,发现了仙游地区的一些古代石碑,其上巧妙饰以莲花图案,别具文化韵味。

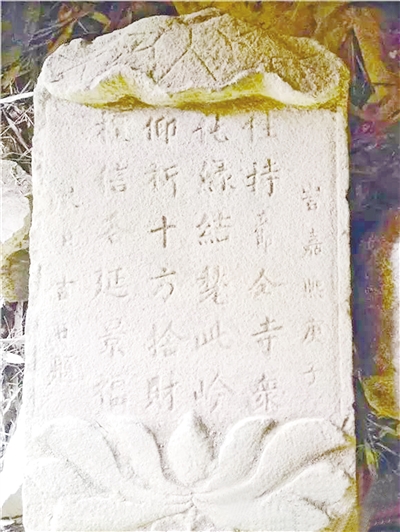

兴山村宋代莲花碑:

山野间的素雅遗珍

2025年4月,在游洋兴山村圳顶自然村,一块宋代功德碑惊艳现世。此碑高约60厘米、宽约40厘米、厚约15厘米,石碑正面镌刻着清晰的文字:“峕嘉熙庚子/住持立節同寺眾/化緣結甃此嶺/仰祈十方舍財/檀信各延景福/良月吉日題” 。经研究,这是一块立于南宋嘉熙三年(1240年)的僧人劝捐修建山路纪德碑,“结甃此岭”意为在这座山岭上开展砌石铺路、建造亭台等工程。

这块石碑的独特之处在于其精美的雕刻设计。顶部以荷叶造型作为碑帽,下部则雕琢八瓣莲花作为碑座。荷叶图案不仅起到装饰作用,更增添了几分庄重肃穆之感;莲花宝座寓意着承载与稳定。细看之下,荷叶纹路细腻清晰,莲花形态优雅优美,石碑上中下三部分自然衔接、浑然一体。尽管只是山野间的普通纪德碑,却散发着一股素雅、端庄的艺术气息,尽显宋人别具一格的审美情趣。

九座寺放生池石碑:

历史迷雾中的文化密码

无独有偶,在西苑九座寺前的莲花池中,也矗立着一块造型相似的石碑。该碑高约80厘米、宽约30厘米、厚约15厘米,碑身仅刻“放生池”三字。这看似简单的三个字,却笔力遒劲,疏朗开阔、神韵十足。长期以来,这块石碑虽一直静立于莲花池之中,但其确切年代却始终难以断定。从石质来看,碑材属于本地人所说的“黄白石”,与九座寺著名的“无尘塔”、莲花池水槽等所用材质相同,而这种石材的使用高峰期多集中在唐宋时期。如今,兴山村宋代莲花碑明确的纪年落款与莲花图案雕刻,无疑为破解九座寺放生池石碑的年代之谜提供了重要参考依据。

九溪龙潭宋代祈雨摩崖石刻:

跨越时空的艺术共鸣

除了上述石碑,九座寺后山“九溪龙潭”的宋代祈雨摩崖石刻同样采用了八瓣莲花造型装饰。该石刻外框雕刻双线边框,上部呈圆弧状,并饰以简洁的莲纹;下部则以莲花图案为底座,其上刻有文字:“稽首正觉/利物无边/灵云一雨/助我丰年/公仪题”。经深入研究发现,此石刻为北宋沈公仪所书,沈公仪于熙宁元年(1068年)任福建文臣提刑。值得一提的是,《福州摩崖石刻》中收录的宋代皇祐庚寅年(1051年)福州知州成戬游乌山的石刻,其底部莲花座图案与龙潭祈雨石刻几乎如出一辙,这种跨越地域与时间的艺术相似性,也从侧面反映出宋代莲花石刻艺术在福建地区的广泛传播与深远影响。

总之, 这些发现于仙游的宋代佛教莲碑刻,不仅是古代精湛雕刻技艺的生动展现,更是承载着丰富佛教文化内涵与历史信息的珍贵文物,为我们深入研究宋代佛教文化、艺术审美以及地方历史提供了不可多得的实物资料 。