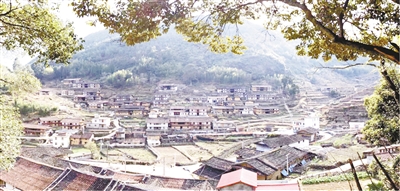

东湖村貌

□黄玉锌/文 张力/图

每次回家都会听到村里的一些老人对东湖的惋惜与叹息。其中听到最多的就是东湖一个曾经的革命老区村,如今在群山深处渐渐沉寂,那些烽火岁月里的热血与牺牲,似乎正随着老人们的絮语慢慢褪色。

曾有人说“福建省委在永泰”,而我想说,在仙游境内比起闽中其他特委机关或省委部分机构停留的地方,东湖是真正经整编、具规模的指挥中心,仙永交界的地理优势让这里成为向全省辐射的革命枢纽,而且在东湖的时间还不短。老人们叹息时总会说:“那时省里的'大机关'就在咱村,油灯亮到半夜,都是为了打反动派。”

一、省委成立与闽中根据地初建

1938年6月,中共闽浙赣特委、闽东特委、闽中工委合并成立中共福建省委员会(福建省委),闽中党组织自此直属省委领导。

1939年7月,福建省委整合莆田、泉州、福清三地力量,成立中共闽南(闽中)特委,强化区域统一指挥(《福建党史资料》《莆田革命史》)。

1942年4月,闽南特委开辟仙游社硎乡葫芦丘(今田利村)秘密联络点,并将机关迁至钟山镇南湖村上岭,建立辐射莆仙永的交通网络(《仙游人民革命史》)。

1943年4月,闽中特委在钟山镇临水村石湖底(上湖底)举办干部学习班。

二、省委南迁与东湖据点的崛起

1943年4月,国民党掀起反共高潮。8月,时任福建省委书记曾镜冰率部从建阳突围,在黄国璋、陈亨源、蔡文焕、苏华等陪同下,先后考察了莆田平原、沿海地区、莆仙边界的常太、钟上石湖底等,选定永泰青溪为省委新驻地。同年5月,省委派遣武工队进入今西苑东湖村(时属永泰嵩口,后属仙游凤山),成立中共葫芦丘支部,东湖自此成为省委战略支点(《永泰县志》《曾镜冰回忆录》)。

1943年10月,闽中特委机关和省委部分先行人员撤出钟山上湖底,暂避到仙游石苍高阳溪南的后坑村。

1943年12月,省委机关全员进驻青溪,闽中特委同步转移。省委在此创建隐蔽根据地:举办第四期武夷干校,开展整风学习;指派干部以青溪为中心,向机关所在地周围的后门宫、白叶、烤坑洋、芹菜湖、东湖以及仙游高阳、东山、隔丘(邱)等数十村发动群众,建立情报网(《永泰红色史迹》)。

三、东湖:省委指挥中枢的生死突围(1944)

1944年3月上旬,国民党军大举进攻青溪。省委机关目标已经暴露,无法继续在青溪立足。于是,决定秘密转移,从青溪出发经隔头、东湖、溪里、毛厝、墘头到达德化石牛山坂里石寮坑。后因补给困难,于中旬又秘密重返东湖村。

6月25日,省委在东湖村下厝一座清末土木民居(今遗址尚存)召开干部扩大会议时,永泰警察局长魏雄飞率300余人突袭东湖。省委警卫部队激战后不得不计划向南安、泉州、永春一带转移,经凤顶九座寺、度尾圳顶到达中岳后埔时,又遭国民党中岳常备队阻击,遂又改变计划返回圳顶,继而向西苑方向转移,经田利、上湖底、狮前、钟山、朗桥、利洋、际兜、金竹坑、松坪洋、螺坑、西音、土坪、赤溪、旗插安、寨下、乌石、崇兴、红菇仓、岭头、大樟等29个村庄迂回作战,最终抵达永泰与闽侯交界的官烈村,机关设在柯坑(《永泰革命史》《仙游县志·军事卷》)。

此次转移中,东湖、上湖底、葫芦丘等据点遭国民党军残酷“清剿”,但东湖的战略价值已然奠定。

8月下旬,省委打通永泰官烈至长乐南阳的路线,之后机关往返于官烈至南阳之间。

四、解放战争:游击烽火再燃东湖

1947年4月,以福清游击队和莆田游击队为基础合并成立了“闽中游击纵队”(即戴云纵队)。4月底,纵队领导人黄国璋、林汝楠、罗迎祥等率领30多名人员向仙游县境内转移,先在兴太山区以及仙(游)永(太)交界的高阳,清溪一带活动,随后驻扎在西苑东湖大石崩(坂)尾寨,架电台、设立指挥部。司令员黄国璋以大石崩据点为基地,向仙游兴泰山区及仙永边界扩军,东湖成为人员补给枢纽。经过一段时间的休整,革命形势的恢复,稳定了局势(《闽中人民革命史》)。

1949年7月,为迎接南下解放军,闽中工委林汝楠指令仙游工委,要求高原、刘佐周等人:“请注意从仙游的风顶、东湖,柳园一直到永春、嵩口派民运队与武装在这一带发动群众,欢迎解放军(贴标语、烧茶水)准备粮食运输等工作”。东湖村黄声步、黄声宙、黄声火、黄声兰、黄开宗等骨干深入东湖周边里洋、柳园、前溪、溪头、白岩、风山、凤顶等十余村,组织群众张贴标语、筹备粮秣,为解放闽中提供关键支援(《仙游解放纪略》)。

五、历史地位的官方确认

东湖的革命贡献历经三次权威认定:1952年,永泰县评定其为革命老区村(时属永泰);1957年,仙游县重评其为革命老区基点村(区划调整后);1985年,福建省人民政府正式批复,确认东湖为仙游县革命老区村之一(当时全县11个老区乡163个老区村)。

凤山东湖村的中共福建省委机关旧址,作为仙游县7处革命遗址之一载入县志,铭刻其作为“隐蔽指挥所—游击策源地—解放支前枢纽”的三大历史职能(《仙游县志》《永泰县志》)。

跨越县界的红色丰碑

从1943年在东湖成立外地(葫芦丘)支部、1944年省委驻留、1947年游击扩军到1949年支前运动,东湖村以一地贯穿闽中革命三大阶段。其特殊性在于:

1.地理枢纽:地处仙游、永泰、德化三县交界的深山地带,形成天然隐蔽屏障;

2.功能延续:始终承担机关、整训、补给核心职能,在省委南迁与戴云纵队斗争中不可替代;

3.精神象征:1985年省级认定确认其超越县域的革命贡献,成为闽中“红旗不倒”的缩影。

今日东湖村静谧的清末民居与山间大石崩,无声诉说着福建革命史上这段荡气回肠的烽火岁月。

每次回家,听着老人们的叹息,我总会登上村前的天马寨。俯瞰着脚下的村庄,眺望那片叫作“大石崩”的山坡。风穿过树林,像在重复那些未讲完的故事。东湖,不仅是省委机关的驻在地,更是闽中革命“扎根群众、依靠群众”精神的鲜活标本。老人的惋惜,是对历史记忆可能湮灭的深切忧虑。而东湖的红色故事,本应是照亮当下的火把,不该只留在叹息里。