菜溪岩位于菜溪乡境内。它以山青水秀、谷深径幽而著称,是一个天然僻静、风景秀丽的避暑胜地。

据明代周华纂修的《游洋志》记载,唐朝时,凤山九座寺有一个叫智广的和尚,路过菜溪岩,看到这里风景秀丽,便在这里休息。他不食入间烟火,而以野菜为粮。山脚下的人看到溪流上有菜叶漂流,就称这里为菜溪。前人严光汉有诗曰:“瀑尽云飞石室开,万山供奉雨花台。游人莫讶溪名菜,自昔茎根逐水来。”

到了北宋年间,有一个姓陈名易号聘君的人,因与王安石政见不一,弃官返乡,与高僧有需来到菜溪岩隐居。元祐戊辰年(1088年)八月十九日,兴化县令吴无求,来到菜溪,邀请陈体常(陈易字体常)、林成章谒九座正觉禅师,诣无尘塔,获香三粒。吴无求访香山寺的题刻,至今仍留在菜溪岩飞来石上。

宣和年间(1119-1125年),北宋名臣蔡襄的曾孙、西京提学司蔡枢也辞官到菜溪,跟陈易游学。其时,蔡枢才45岁。他隐居在与菜溪岩不远的香山寺,修建了“世隐堂”。从大慧正觉禅师同友人的信件中可知,蔡枢是绍兴十七年(1147年)卒,在香山寺隐居了近30年。陈易便把菜溪改名为蔡溪。所以,史书上大都称其为蔡溪,而当地群众仍叫菜溪。后来,有需应福建转运使陈觉民之约到福州雪峰寺当主持了。陈易便“寄饮于山下香山寺,僧童日为饭一盂”。陈易在菜溪岩隐居时还兴致勃勃地作了一首《蒲庵歌》:“吾结州庐蔡溪侧,四顾峰峦皆峭壁。石门千仞锁天津,来者欲登那惜足。住此庵中是何缘,不诗不颂亦不禅。饥来苦菜和根煮,叠石为床困即眠。或停松林或坐石,静听溪泉漱鸣玉。源深洞邃来不休,声声奏尽无生曲。”

民间传说菜溪岩有一百二十景,景景有典故。从菜溪岩山脚下攀援而上,幽幽的山径,迂回曲折,不断向前延伸,把入们引入静谧异常的境界。山径两旁,林木蔽空,阳光象千万把利剑,穿过茂密枝叶的空隙,在山道上筛下斑斑点点的光圈,人行其中,倍觉清幽。一阵山风吹过,树木花草摇曳多姿,婆娑起舞,令人赏心悦目。

花影绿荫的山径下,弯弯曲曲的菜溪,象银蛇绕山穿谷,从山上奔流下来。水流深处碧绿如翡翠,晶莹可爱;浅处则清沏见底,不时可见鱼儿嬉戏畅游;急处则卷起了雪白浪花,拍打溪岸。溪边古树郁郁葱葱,野花盛开怒放。繁花碧树的倒影映在水中,构成一幅绮丽的山水画。人从溪上小桥通过,仿佛就在画里行。

菜溪岩上有座古老的寺院,就是陈易与有需结茅处。寺后壁立千仞,有石肚帐之称。石肚帐右侧屹立着两块高三十余丈、宽八十丈的巨石。两石对峙如巷,象皇宫门前高高的了望楼,这就是石门。石门北面的山上,流水沿着石壁飞泻而下,形成了几十米高的瀑布,如无穷无尽的珍珠落在龙潭里。远远望去,仿佛是银河从天落。这便是史书上称的“银河漈”。瀑布溅起云雾状的水花,把葱翠的山间点缀得更加绚丽多彩。瀑布旁边,古时候建有醉瀑亭、穿水亭、牛岭亭,但现在已荡然无存了。

菜溪岩寺下便是幻游洞。从寺西边奔流下来的小溪和东侧瀑布之水交会在洞前,汇成一个小湖。水流的声音如奔雷在深谷里久久回荡。湖边的悬崖峭壁上,古松垂荫,苍苔蒙茸,羊齿丛生,藤蔓醫然。菜溪岩寺附近,有石鼓、石钟、狮子石、殿堂、罗汉洞等胜景。罗汉洞里石壁宽大,天然幽深,可坐几十人。洞口众石玲珑,象盛开的朵朵莲花。洞旁树木掩映,凉爽宜人。据《游洋志》记载,很久很久以前,樵夫和牧童经常看到九鲤湖的何氏九仙来到这里游玩。

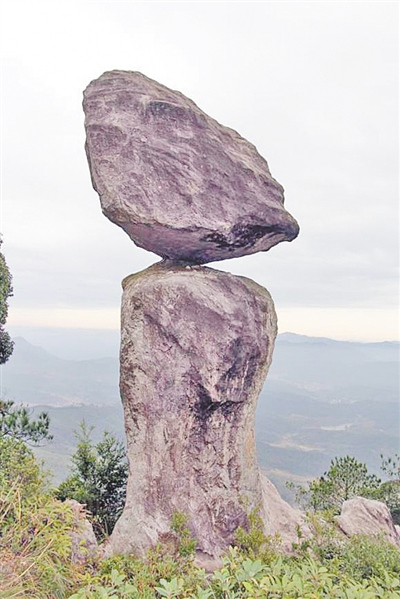

菜溪岩寺东南方,矗立着一块高数丈,上锐如锋的巨石,俗称“飞来石”。据说是明万历年间从山上滚下来的。飞来石下,有一块平滑如砥的大石,上刻“眠云石”三个大字,石上可坐20多人。站在石上往西南眺望,只见狮子峰巍峨挺拔,峻峭逼人,苍翠欲滴。山上有一奇石,拔地而起,摇摇欲坠,从不同方向看,形象各一,俗名蘑菇石,也被人称为“华夏第一石”。

菜溪岩的景色,四季常新,变幻无穷。春天,山花烂漫,争奇斗艳;夏天,层峦染碧,万壑摇青;秋天,硕果累累,红叶满山;冬天,红梅怒放,苍松添翠。初春时,菜溪岩的山上生长着数不清的蘑菇,洁白的如碧玉,橙黄的象琥珀。它们象顽皮的小孩,撑着小伞,徜徉在溪边谷底,把群山点綴的分外妖娆。

千百年来,不知有多少诗人墨客来到菜溪岩游览。他们用尽了妙词绝句,但也描不尽菜溪岩奇丽迷人的风光。如今,菜溪岩下新开了一条沈海高速公路复线,可直达县城,也可通往泉州、厦门、漳州、龙岩等地。随着交通更为便利,游客接踵而来,唤醒了沉睡千年的深山峡谷。古老的菜溪岩,充满了青春的活力,越变越年轻,越变越美丽。

(本文节选自《仙游印象》丛书之《话说仙游卷》)