匾额

乌台吴氏祠堂

□郑志忠 文/图

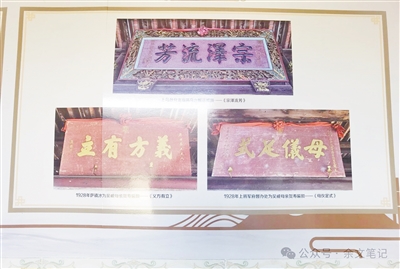

仲夏的洋坂村,乌台吴氏祠堂的飞檐在烈日下投下斑驳的影子。门廊下,几位老者在石条凳上翻着族谱,他们的莆仙口音与祠堂飞檐上的风铎声交织,将时光拉回那个新思潮激荡的年代。走进厅堂,门楣上“义方有立”的鎏金匾额仿佛一道时空之门,将百年的家风传承与现代文明的脉搏悄然勾连。这方由海军上将萨镇冰为族贤吴威之母题写的寿匾,不仅是吴氏一族的荣耀,更是一把解读中国乡土社会文化基因的钥匙。

家训:从镌刻到血脉的伦理密码

祠堂管理员吴启照指着匾额说:“当年萨公驻节三都澳,听闻吴太夫人持家教子的事迹,特意用福州漆器工艺制成此匾。”厅堂的门楣上,还有一个匾额“母仪足式”,乃是1928年上将军府督办处为吴威母亲贺寿的匾额,斑驳的漆面下,隐约可见“民国十五年五月”的落款。据记载推算,这方匾额应与“义方有立”金匾是同时赠送给吴威之母。

“义方有立”四字,源自《左传》“爱子,教之以义方”,意指以正道训育子孙。吴太夫人手书家训“晨起洒扫,当思祖德;夜读诗书,莫负慈心”,将儒家伦理融入日常生活,恰与萨镇冰“教育救国”的思想不谋而合。在当时诸多家训中,诸如“一心向善,乐于奉献”的公益传承,或是“孝老敬老”的代际接力,皆印证了“以义方训其子,以礼法齐其家”的古训。这种教化不靠说教,而是通过家族长者的言传身教,如费孝通在《乡土中国》所言,“乡土社会的道德是习得性的,通过日常实践内化为本能”。

族老讲述的故事里,1895年出生的吴威形象逐渐清晰。这位在清末民初风云际会中成长的书香子弟,少年时便随母辗转于私塾与田间。在二进厅的展柜里,陈列着吴威1915年主持重修祠堂时的账册,工整的簪花小楷间流淌的不仅是募捐明细,更是一份“义”与“立”的契约——家族成员以经济共担维系文化认同,恰如有些地方的吴氏宗祠以“忠民族,孝父母”的家规凝聚侨乡子弟。

祠堂:乡土社会的文化中枢

乌台吴氏祠堂的族徽上,五瓣梅合抱成团,无声诉说着泰伯故里梅里村的血脉渊源。这一意象与平昌白衣吴氏祠堂“忠孝廉节”的家训、刘家畈吴氏“读书增智,国泰民安”的祖训遥相呼应,共同勾勒出祠堂作为乡土社会“差序格局”核心的多重面貌——它不仅是供奉先祖的祭祀空间,更是承载伦理秩序的道德法庭与延续文明火种的教育殿堂。

时光流转,祠堂的功能亦在时代浪潮中悄然嬗变。吴启照手中新修订的《文明祠堂管理章程》,字里行间交织着传统与现代的对话:既有“定期举行家风讲座”的现代治理规范,亦保留“清明分胙”的传统仪轨,传统仪轨被注入现代治理的理性内核。这种新旧交融的转型,恰似仙游木兰溪治污工程中“专业力量+民间智慧”的双监理模式,皆是以制度创新为笔,在传统资源的画卷上重新勾勒出生机盎然的时代图景。

在此浏览,我渐渐读懂了,乌台吴氏祠堂门楣上这方匾额,乃是乡土社会文化中枢的一个象征。当“义方”遇见“有立”,当传统伦理与现代文明在此交汇,传统伦理便在现代转型中获得了永恒的生命力。原来,所谓“永恒”,不过是古老智慧在新时代的又一次萌发。

传承:从乡土根脉到数字新生

在厅堂驻足良久,我注意到天井石阶缝隙萌发的苔藓,与祠堂族徽上的五瓣梅形成奇妙呼应,可谓是相映成趣,隐喻着传统与现代的共生。在族裔创办的艺雕工坊里,年轻匠人将“义方”篆字编入灯罩纹样,让古老训诫化作万家灯火。这与当下很多家族皆以“先天下之忧”践行家国情怀一样,家训从未囿于祠堂高墙,而是在实践中不断裂变。

或许不久将来,祠堂管理委员会将会筹备“家训VR展馆”,尝试以全息影像让吴太夫人“复活”,将继续讲述关于教养与传承的东方智慧。这一尝试暗合了《乡土中国》对“文化惯性”的论述:当土地不再是唯一生存依托,精神根系却可通过技术载体延续。正如安徽吴氏宗祠授牌为传统文化传承基地,乌台吴氏的数字化探索,实则是将“义方”精神注入当代文明建设的毛细血管。

午后艳阳中回望祠堂,飞檐轮廓耀眼于群山之间,而门楣上的金字格外醒目。这方穿越时空的匾额,不仅是某个家族的荣耀印记,更折射出中国乡土社会生生不息的文化密码——它是个体修身齐家的准则,是家族赓续血脉的契约,更是乡土中国在现代化浪潮中锚定文化根系的桅杆。